消化器内科とは

消化器内科は胃や腸などの消化管、肝臓、胆道(胆嚢、胆管)、膵臓などの病気を診療する科です。お腹が痛い、食欲がないなどの症状や、便が黒い、便に血が混じる、体が黄色いなどといった症状がみられた場合には消化器の疾患であることが少なくなく、消化器内科を受診されることをお勧めします。また検診等で内視鏡等の精密再検査の必要があるといったときにも消化器内科にて相談をうけております。

当院消化器内科の特色

当院では上記にあげたような消化器内科疾患を幅広く診療しております。日本消化器病学会認定施設、日本消化器内視鏡学会指導施設、日本超音波医学会認定超音波専門医研修施設、日本肝臓学会認定施設を取得しております。以下、代表的な疾患について説明します。 胃や大腸にできたポリープは、必要であれば積極的に内視鏡的に切除しております。早期の胃癌や大腸癌も内視鏡を用いて内科的に切除が可能な事も多く、早期発見、治療に力をいれております。出血性胃・十二指腸潰瘍などに対しては緊急に内視鏡を使った止血処置をおこなっております。 また炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病など)の診断・治療も、毎月曜日の午後に炎症性腸疾患専門外来を開設し、積極的におこなっております。

現在当院では、必要時には顆粒球除去療法や各種生物学的製剤治療、また新薬に対する治験も施行可能です。

また、白血球除去、顆粒球除去療法もおこなっております。

当院は肝疾患診療連携協議会により肝疾患治療の県北の拠点病院に選定されており、特にC型慢性肝炎に対して、経口剤による薬物療法を数多くおこなっております。肝硬変では画像診断により肝臓腫瘍の早期発見に努めております。合併する食道静脈瘤に対して内視鏡的に治療をおこなっております。 肝臓腫瘍に対しては、ラジオ波焼灼療法やエタノール注入療法の経皮的治療の他、腹部血管造影下に腫瘍を栄養する肝動脈に抗腫瘍薬や塞栓物質を注入したりする治療をおこなっております。胆石や膵石治療も積極的におこなっております。閉塞性黄疸や胆管炎を起こしている場合は内視鏡的にドレナージを施行して病態を安定させてから採石処置をすることがあります。難易度の高い巨大な合流部胆石などに対しては胆道鏡下に電気水圧衝撃波を用いて治療することがあります。胆道腫瘍の疑いで狭窄部のある場合には胆道鏡などを用いて診断し、手術不能であれば金属ステントなどを用いた拡張術をおこなっております。閉塞性黄疸などで内視鏡にてアプローチが難しい場合、経皮的に胆汁排液の処置をおこないます。

各疾患とも必要に応じて外科と連携をとり、手術を必要とする場合は外科へ紹介しております。

消化器内科 診療実績

2025年 入院・外来患者数

| 入院・外来 | 入院 | 外来 | ||

|---|---|---|---|---|

| 年月 | 延べ(人) | 新入院(人) | 延べ(人) | 新患(人) |

| 1月 | 3,174 | 205 | 3,004 | 147 |

| 2月 | 2,550 | 209 | 2,840 | 118 |

| 3月 | 2,917 | 220 | 2,946 | 106 |

| 4月 | 2,591 | 210 | 3,023 | 111 |

| 5月 | 2,382 | 231 | 2,908 | 105 |

| 6月 | 2,864 | 233 | 2,942 | 115 |

| 7月 | 2,686 | 242 | 3,318 | 139 |

| 8月 | 2,770 | 230 | 3,006 | 150 |

| 9月 | 2,880 | 242 | 3,170 | 132 |

| 10月 | 2,718 | 207 | 3,289 | 114 |

| 11月 | 2,475 | 242 | 2,842 | 127 |

| 12月 | 2,594 | 237 | 3,172 | 127 |

| 合計 | 32,601 | 2,708 | 36,460 | 1,491 |

2025年 主な入院治療疾患

| No. | 疾患名(MDC6名称) | 件数 |

|---|---|---|

| 1 | 小腸大腸の良性疾患 | 371 |

| 2 | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 296 |

| 3 | 肺炎等 | 232 |

| 4 | 腎臓または尿路の感染症 | 116 |

| 5 | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症 | 107 |

| 6 | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 66 |

| 7 | 誤嚥性肺炎 | 64 |

| 8 | 急性膵炎、被包化壊死 | 59 |

| 9 | 栄養障害(その他) | 57 |

| 10 | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性含む) | 53 |

2025年 主な治療内容

| No. | 手技名称 | 件数 |

|---|---|---|

| 1 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 直径2cm未満 | 339 |

| 2 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 312 |

| 3 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 174 |

| 4 | 内視鏡的胆道結石除去術 その他のもの | 127 |

| 5 | 内視鏡的消化管止血術 | 66 |

| 6 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 55 |

| 7 | 内視鏡的胆道拡張術 | 47 |

| 8 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 直径2cm以上 | 40 |

| 9 | 内視鏡的胆道結石除去術 胆道砕石術を伴うもの | 35 |

| 10 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 32 |

| 11 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 27 |

| 12 | 血管塞栓術(選択的動脈化学塞栓術) | 22 |

| 13 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 19 |

| 13 | 内視鏡的乳頭切開術 胆道砕石術を伴うもの | 19 |

| 13 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下剥離術 | 19 |

| 16 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 18 |

主な治療内容件数

| 手技名称 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |

|---|---|---|---|---|---|

| 大腸EMR | 304 | 331 | 384 | 532 | 656 |

| 胃EMR | 3 | 16 | 12 | 23 | 23 |

| 食道ESD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 胃ESD | 21 | 29 | 26 | 29 | 20 |

| 大腸ESD | 8 | 8 | 17 | 21 | 18 |

| ERCP(治療件数を含む) | 334 | 451 | 475 | 489 | 558 |

| EUS | 280 | 284 | 362 | 345 | 341 |

| EUS-FNA | 55 | 55 | 61 | 81 | 63 |

| EUSドレナージ | 11 | 6 | 12 | 13 | 10 |

| 胃瘻造設(新規) | 67 | 27 | 25 | 20 | 28 |

| ラジオ波 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |

| 経皮的エタノール注入 | 2 | 4 | 12 | 4 | 10 |

| 肝生検 | 5 | 3 | 8 | 17 | 25 |

内視鏡年間件数

| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 上部 内視鏡 |

病院での検査 | 2,277 | 2,400 | 2,449 | 2,559 | 2,726 |

| がん検診 | 445 | 515 | 739 | 661 | 811 | |

| 人間ドック | 671 | 928 | 1,475 | 1,865 | 2,413 | |

| 膵癌ドック | - | 12 | 21 | 17 | 20 | |

| 合計 | 3,393 | 3,855 | 4,684 | 5,102 | 5,970 | |

| 下部 内視鏡 |

病院での検査 | 1,612 | 1,617 | 1,737 | 1,841 | 1,782 |

| カプセル内視鏡 | 7 | 14 | 10 | 10 | 7 | |

| 人間ドック | 3 | 12 | 73 | 94 | 105 | |

| 合計 | 1,622 | 1,643 | 1,820 | 1,945 | 1,894 |

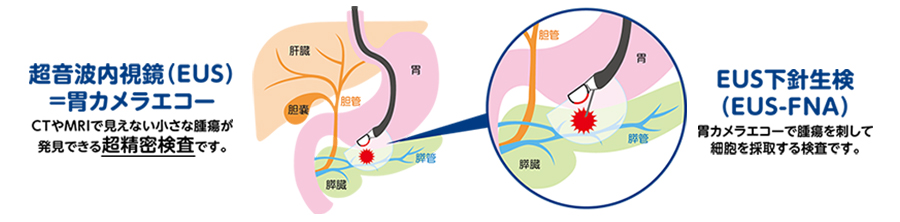

超音波内視鏡(EUS:Endoscopic Ultrasonography)について

超音波内視鏡検査(Endoscopic Ultrasonography:EUS)は、先端に超音波振動子がついた特殊な内視鏡を口から入れ、胃や十二指腸などの壁を通して、その周辺にある膵臓や胆のう、胆管、肝臓などを観察する検査です。

なぜ超音波の内視鏡なのでしょうか?

体外式の超音波(腹部超音波検査等)は、胃や腸の中のガスや腹壁、内臓脂肪、骨が画像化を妨げることがあります。超音波内視鏡では、目的部位の近くから超音波をあて観察することができるため、より鮮明な画像で評価・診断することができます。特にCTやMRIでも発見が困難な小さな膵臓がんを早期の段階で発見するために有用な検査方法のひとつです。

超音波内視鏡下穿刺術(EUS-FNA)について

超音波内視鏡で、組織(生検)診断が可能です。

超音波内視鏡では、鉗子孔から細い針を出して、消化管の外の病変から組織を吸引し採取する、超音波内視鏡下穿刺術(EUS-FNA)もおこないます。(短期入院でおこないます)

超音波内視鏡下穿刺吸引法(EUS-FNA)は、通常の内視鏡では観察できない、膵臓内の腫瘍をはじめ、消化管の粘膜下腫瘍などの病変に対し生検をおこなうことが可能となり、より正確な診断が可能です。これは、超音波検査・X線CT・MRIなどでは判断し難い症例に対して、実際に対象となる病変の内部の組織をとることで正しい診断に近づけることが可能で、正確な診断と治療方針の決定が迅速におこなえます。

下記に当てはまる方は超音波内視鏡(EUS)をおすすめいたします。

- 胆のう/胆管/膵臓に腫瘍・ポリープを指摘された

- 膵臓にのう胞を指摘された

- 慢性膵炎がある

- 血縁者に膵がんの方がいる

- 糖尿病が急激に悪化している

- 腹痛や背部痛があり、体重が減っている

- 腫瘍マーカー(消化器系)が高いと言われた

- 膵酵素/胆道系酵素が高い

- 食道・胃・十二指腸の粘膜下腫瘍を指摘された など

超音波内視鏡(Endoscopic Ultrasonography)で診断される様々な疾患

-

膵臓

膵嚢胞性病変(膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)、漿液性嚢胞性腫瘍(SCN)、粘液産生膵腫瘍(MCN))、膵腫瘍(膵臓がん、内分泌細胞癌)、急性膵炎、慢性膵炎、膵石症、輪状膵、膵仮性のう胞、腫瘤形成性膵炎 等

-

胆のう

胆のうポリープ、胆のうがん、胆のう結石(胆石)、胆のう腺筋腫症、急性胆のう炎、慢性胆のう炎、胆泥、気腫性胆のう炎 等

-

胆管

総胆管結石、肝内胆管結石、胆管がん、肝内胆管がん、胆管狭窄、胆管ポリープ、膵胆管合流異常、胆管内乳頭状腫瘍(IPNB)、十二指腸乳頭部腫瘍 等

-

消化管

粘膜下腫瘍、GIST、平滑筋腫、神経鞘腫、血管肉腫、リンパ管腫 等

上記のように超音波内視鏡では、様々な疾患に対する評価・観察・診断が可能です。

超音波内視鏡(EUS)のご案内はこちらpicture_as_pdf

ⅰ ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)

従来のEMR(内視鏡的粘膜切除術)ではとりきれなかった、比較的大きな病変(早期癌など)も一括切除できるようになりました。

-

切除前 切除範囲をマーキングしているところです。

-

病変の周囲を切除しているところです。

-

切除してとれたものを病理検査に提出します。

ⅱ 経口胆道鏡・ダブルバルーン内視鏡

胆石の治療などでは高次医療機関からのご紹介もあり、積極的に内視鏡による治療(ERCP関連処置)に取り組んでおります。巨大な胆管結石などの砕石や胆管癌の診断などでは、特殊な内視鏡機器として経口胆道鏡を使用することがあります。

-

合流部胆石に対してEHL (電気水圧衝撃波)を施行して結石を破砕している様子です。

-

胆管の狭窄の観察、生検のために胆道鏡を施行して胆管癌の診断がついた症例です。

また、胃全摘後などの胆管胆石に対してはダブルバルーン内視鏡を用いた治療をおこなっております。

-

胃全摘後、内視鏡を胆管の出口まで挿入した所です。

-

胆管内に結石を確認しました。

-

結石を粉砕して排石しているところです。

ⅲ CAP療法

潰瘍性大腸炎・クローン病の緩解導入目的に使用する透析類似治療です。

時間的制約がかかりますが副作用は少ない治療です。

現在は、顆粒球吸着療法にて白血球内の顆粒球、単球を主に取り除いたり炎症の力を無くして、緩解導入を目指す治療法です。

ⅳ 生物学的製剤(レミケード・ヒュミラ・シンポニー・エンタイビオ・ステラーラ・ゼルヤンツ)

PSL抵抗/PSL依存症例には、それぞれの特性を考慮し、適した生物学的製剤等を積極的に導入しています。当院では現在、下記の製剤を使用しています。

-

レミケード

-

ヒュミラ

-

シンポニー

-

エンタイビオ

-

ステラーラ

Ⅴ TACE(肝動脈化学塞栓療法)

肝臓癌に対する治療として、TACE(肝動脈化学塞栓療法)があります。

-

腹部CTで肝硬変を背景に約3cmの典型的肝臓癌を認めております。

-

大腿動脈からカテーテルを肝臓の動脈にまで進めていき、造影剤を注入し撮影していきます。癌を養っている動脈までカテーテルを進め、抗癌剤と血管を閉塞させる薬を注入し、癌の進行を抑えていきます。

-

約1週間後に腹部CTを確認し、抗癌剤のたまりを確認します。

埼玉県肝疾患地区拠点病院として

熊谷総合病院は、埼玉県肝疾患地区拠点病院として、埼玉県北部地域の肝疾患診療における治療をはじめ、医療従事者や地域住民を対象とした研修会や講演会の開催を行っております。

知って得する肝臓病のお話

当院では、肝臓病についての情報を提供し理解を深めていただくために「肝臓病教室」を開催しています。

しかし、現在は新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡大を防止するため、従来の肝臓病教室の開催を中止させていただいております。

そこで、当面の間は肝臓病に関する情報を動画で提供させていただきます。

パソコンやタブレット、スマートフォンなどでお気軽にご視聴ください。

-

①ウィルス性肝疾患~B型肝炎・C型肝炎について~

-

②B型慢性肝炎に関するお薬

-

③肝臓病の食事について B型、C型肝炎編

-

④肝炎予防の運動療法